Von Protestliedern aus den 60ern bis zu wütenden Rap-Songs der Enkelgeneration: Cem Kaya nimmt in seinem Dokumentarfilm „Liebe, D-Mark und Tod“ einen Abriss über die Musik türkischen Gastarbeiter*innen vor. Bemerkenswert an dem Film ist die gekonnte Verbindung zu Fragen rund um Identität, Protest und Solidarität.

Eingeläutet wird der Film mit den psychedelischen Riffs des Musikers İsmet Topçu auf seinem bağlama (saz), eine Langhalslaute und Instrument der türkischen Volksmusik. Topçu hat ihn zu einer Elektro bağlama umfunktioniert. Der Künstler erzählt von seinem Traum, eines Tages von der NASA die Einladung zu bekommen, sein Instrument auf dem Mond zu spielen. Diese Energie zieht sich durch den ganzen Film – angefangen bei den grell leuchtenden Credits in der Anfangsszene. Man merkt als Zuschauer*in in den ersten Minuten, dass sich kein tristes, sondern liebevolles, lautes und prunkvolles Porträt der deutsch-türkischen Musikkultur entfalten wird.

Die Dokumentation ist dreigeteilt: Liebe, D-Mark und Tod. Das erste Kapitel „Liebe” fängt chronologisch bei dem Anwerbeabkommen der ersten Gastarbeiter*innen im Jahr 1955 an. Im Hintergrund ist das Lied „Alamanya“ (übersetzt: Deutschland) des Protestsängers Metin Türköz zu hören, während Gastarbeiter*innen ins Bild laufen. Eine Montage zeigt, wie ein Gastarbeiter in einem Zugabteil auf seinem saz spielt und von seinen Sitznachbarn beklatscht wird. Neben der Hoffnung auf ein besseres und würdiges Leben in Deutschland bringen sie auch ihre eigene Musik mit. Das Bild schafft einen Kontrast zu der Musik, denn Türköz beklagt gleichzeitig, dass er bei seiner Anreise in enge Schlafsäle gedrängt auf einer Strohmatratze schlafen und erfahren musste, dass es Bad und Toilette in der Fabrik gibt. Der Sänger und Liedermacher kam 1962 nach Deutschland, um in Köln für Ford zu arbeiten und wurde schnell zu der Stimme der Gastarbeiter*innen.

Das „notwendige Übel”

Türköz’ Biographie steht bildhaft für die Resilienz und Eigenständigkeit dieser musikalischen Subkultur, die sich fernab der deutschen Aufmerksamkeit und wortwörtlich am Rande der Gesellschaft etabliert hat. Im deutschen Fernsehen wurden türkische Medienformate abgewertet, in den Medien wurde über Gastarbeiter*innen statt mit ihnen gesprochen -nicht selten in einem jovialen Ton- und in der Gesellschaft wurden sie laut Umfrageergebnissen teilweise als das “notwendige Übel” betrachtet.

Gleichzeitig wurde der saz zu einem Instrument der türkischen Diaspora in Deutschland und nahm einen immer höheren Stellenwert ein. Nicht selten wurden gesellschaftskritische Protestlieder oder Lieder, die von Sehnsucht und Trauer handelten, in dessen musikalischer Begleitung vertont. Einer der bekanntesten saz Künstler war der Sänger Neşet Ertaş, der in dem ehemaligen „Türkischen Basar” vor der Jahrhundertwende, heute als der U-Bahnhof Bülowstraße bekannt, einen eigenen Musikladen hatte.

Nachdem die Bahnlinie 2 nach dem Mauerbau stillgelegt wurde, wurde 1972 der Bahnhof zu einem Basar umgestaltet. Das führte dazu, dass sich am Bahnsteig kleine türkische Geschäfte aneinanderreihen- von Juwelier- bis hin zu Musikkassettenläden. Auch die türkische Gazino-Kultur wurde ins Basar importiert: abends traten die türkischstämmigen Künstler*innen im Kasino Teil des Bahnhofs auf. Der Gazino erhielt Kultstatus und empfing auch aus der Türkei große Namen wie die Künstler Zeki Müren und Öztürk Serengil . Damit wurde Berlin zu einem Dreh- und Angelpunkt der Musikszene der Gastarbeiter*innen. Der Türkische Basar wurde bis nach dem Mauerfall 1993 eine Oase, an dem keine*r sich fremd, sondern wohlfühlte. Hier bildete sich eine notwendige „Parallelgesellschaft”.

Das letzte Kapitel

Denn unvermittelt nach dem zweiten Kapitel „D-Mark”, wo grob umrissen Cem Kaya die Bedeutung der Hochzeitsszene als einen Treffpunkt der Musiker*innen darstellt, folgt das letzte Kapitel: „Tod”. Plötzlich ändert sich der Ton, die Musik verstummt. In Folge wirtschaftlicher Rezessionen nahm die Ausländer*innenfeindlichkeit zu. Kaya reiht mehrere Berichterstattungen aus den Archiven des deutschen Fernsehens aneinander, die als Gemeinsamkeit die Zunahme ausländerfeindlicher Anschläge haben. Von allen Anschlägen rückt der Brandanschlag von Solingen 1993 auf das Haus der Familie Genç in den Vordergrund. Bei dem Anschlag kamen Gürsün İnce (27), Hatice Genç (18), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) und Saime Genç (4) ums Leben.

Es wurde klar, dass die Musik nicht mehr nur als eine Realitätsflucht für die Gastarbeiter*innen herhalten kann, da die Realität sie auf die grausamste Art einholte. Die Kamera fokussiert ein Plakat bei einer Demonstration zum Anschlag in Solingen: „Hier geboren, hier verbrannt.”

Das hatte zur Folge, dass der Ton in der Musik immer rauer wurde. Es ist die Zeit, in der sich die ersten Rap-Songs der Enkelgeneration etablieren. In ihren Liedern verarbeiten sie nicht wie ihre Großeltern Sehnsucht, Trauer und Enttäuschung, sondern Wut und Hass über ein Land, das sich lange Zeit weigerte, sich als ein Einwanderungsland zu begreifen und seine türkischstämmigen Bürger*innen anzuerkennen. Ein Land, das ihre Großeltern auf ihre Arbeitskraft reduziert hat, der Enkelgeneration keine bleibende Perspektive gab und sie nicht vor rassistischen Anschlägen schützen konnte.

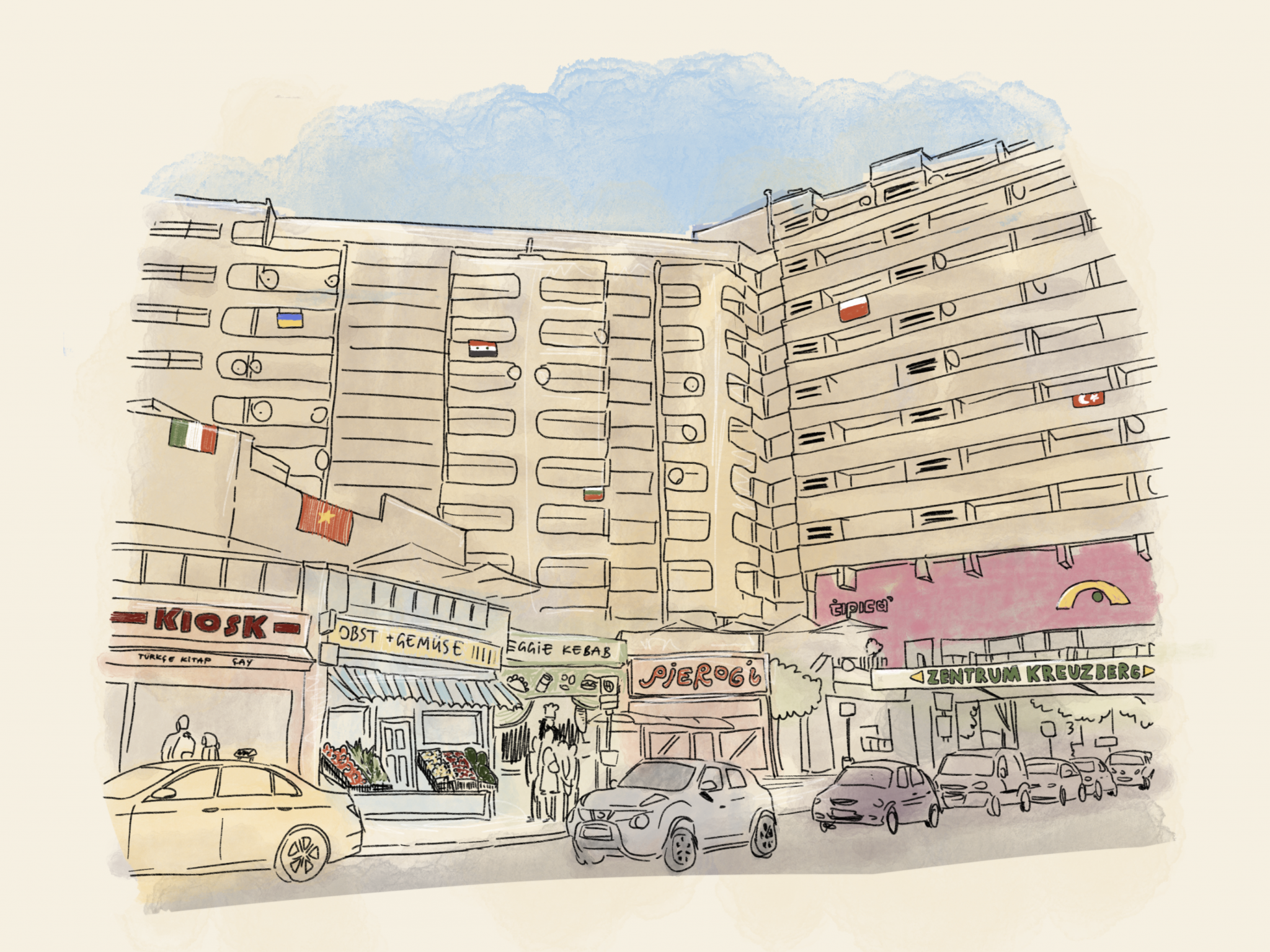

Für diese „verlorene Generation“ stand unter anderem ein „angry young man”: der Berliner Rapper Killa Hakan. Durch den Rap entdeckten die Jugendlichen eine Perspektive für sich und hatten die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Sie konnten gesellschaftliche Missstände, wie die bedrückenden Plattenbauten aus ihrer Kindheit oder die rassistischen Erfahrungen aus der Schulzeit, anprangern und in den Mainstream bringen

Cem Kaya erzählt letztendlich die Migrationsgeschichte in der BRD im Zeitraffer und aus einer deutsch-türkischen Perspektive. Die Musik ist das vermittelnde Medium. Sie ist auch eine der einzigen Medien, der sich die Gastarbeiter*innen bemächtigen konnten zu einer Zeit, in der rassistische Parodien über sie in der Medienlandschaft dominierten. Kaya projiziert Geschichten an die Leinwand, die lange Zeit unsichtbar blieben. Er lässt sie unkommentiert für sich sprechen und schafft eine dichte Erzählung, die an vielen Stellen nachdenklich stimmt. Doch die letzte Szene, in der man eine Künstlergeneration beim gemeinsamen Musizieren im Volkspark Hasenheide beobachten kann, fasst die Essenz des Films zusammen: Es geht nicht primär um zerbrochene Illusionen, sondern um Solidarität und Gemeinschaftlichkeit und das Plädoyer, die deutsche Musikgeschichte neu zu denken.

Anmerkung der Redaktion: Der Begriff „Ausländer*innenfeindlichkeit” ist in der heutigen Debatte umstritten, weil er Ausgrenzung verfestigen und insbesondere im Fall von Angriffen auf migrantische Communities ein Euphemismus für Rassismus darstellen kann. Viele der Opfer „ausländer*innenfeindlicher”Anschläge haben einen deutschen Pass und sind in Deutschland geboren.

Anmerkung der Redaktion: Der Begriff „Parallelgesellschaft” kommt aus der Soziologie und fällt insbesondere in populistischen Diskussionen, in denen türkischstämmigen Migrant*innen „Integrationsunwilligkeit” vorgeworfen wird. Oft wird in solchen Debatten ignoriert, dass eine vermeintlich fehlende Integrationsbereitschaft eine Folge von Ausgrenzung sein kann.

Illustration: Céline Bengi Bolkan