Illustration: Milena Bassen

Wenn ein Palazzo seine Piazza wirklich liebt, dann sieht man das. Er umarmt sie, er schmiegt sich an sie, er sucht ihre Zuneigung oder aber er lässt sie strahlen, lässt sie lächeln, lässt sie leben. Er schmeichelt ihr. Er dichtet. Jeder ihr einzelner Stein sei eine Weisheit, jede ihrer Unebenheiten erzähle wie ein fantasievolles Buch, in jedem Licht sei sie ein Meisterwerk des Caravaggio. Ciao Bella, ja, du, mit diesem traumhaften, unablässig plätschernden Brunnen in deinem Herzen, der du immer gleich, aber niemals ermüdend, immer dramatisch, nie tragisch, immer verlockend und nie vulgär bist. Ja, du, ich verneige mich vor deiner ewigen Schönheit.

Als ich diesen gequirlten Quatsch denke, gehe ich nach langer Zeit erstmals wieder durch Berlin. Als Erasmigrant. Da ist man aufgewühlt. Alles neu. Schon wieder. Einige Monate war ich im Ausland, habe studiert, wie es das Programm vorsieht. Vor allem aber habe ich gelebt, anders gelebt als noch zuvor und obwohl ich noch nicht weit gegangen bin, werde ich das Gefühl nicht los, dass es jetzt abermals anders wird.

Denn es ist ein Spaziergang auf der Suche nach dem, was ich jetzt nicht mehr haben kann, nach Ewigem, nach Schönem, ein Spaziergang auf der Suche nach Rom in Berlin, wenn man so will.

Wo soll ich anfangen? Nichts ist auch nur vergleichbar. Hier Berlin, da Rom, hier Platte, da Palazzo, hier Block, da Barock. Was ich sehe, ist nicht schön. Es ist hässlich – und darauf muss ich erst mal klarkommen. Berlin, nicht Rom, Berlin, nicht Rom.

Inzwischen stehe ich auf dem Alexanderplatz, glaube, dass Berlins Schönheit irgendwo ganz tief im Verborgenen liegen muss. Ich schließe die Augen, um meine Sinne zu beruhigen. Ich teleportiere mich in Gedanken auf die Piazza Navona. Ahhh… der Vierströmebrunnen des Bernini! Super Wetter heute, römische Gelassenheit, wo man hinguckt…

Das Ganze klappt, bis mir der Geruch von Würstchen in die Nase steigt. Ich mache die Augen auf und mir ist schlecht. Nix Roma, nix Navona, dit is Berlin!

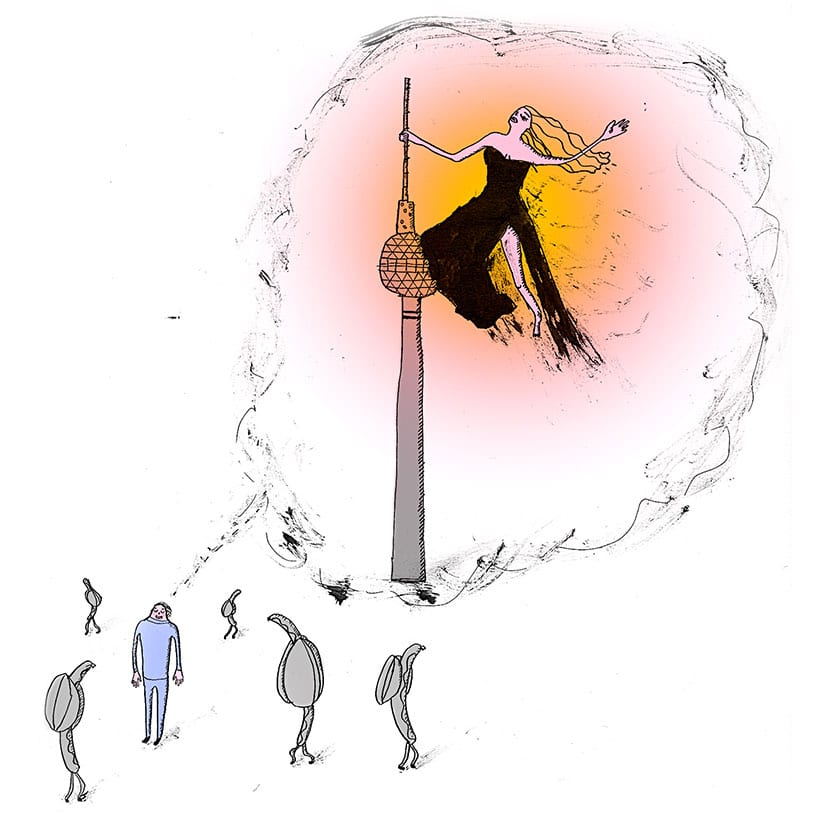

Besser wieder zu. Mit geschlossenen Augen tapse ich an der Menschenmenge vorbei, achte darauf, nicht über den Haufen gelaufen zu werden und schiele ab und an zum Fernsehturm hoch, der immer wieder andeutet, sich auf mich schmeißen zu wollen. Kein noch so hoher Obelisk, keine Kirche, nicht einmal das bröckelnde Kolosseum in Rom hat das jemals versucht.

Hach, Rom… An meinem letzten Tag in der Ewigen Stadt trat ich noch einmal vor die gute alte Fontana di Trevi, weil ich dachte, dass es das nicht gewesen sein darf. Wer eine Münze über die eigene Schulter in den Brunnen wirft, kommt wieder. Das tat ich. Hätte ich mein Sparschwein dabei gehabt, ich hätte es am Travertinstein zerschellen lassen. Oh ja, dazu wäre ich bereit gewesen für eine lebenslange Rom-Rückkehr-Garantie. Ich warf mehrmals, sah meine Münzen in ungeahnte Richtungen abprallen und wünschte mir zweiundzwanzig Cent-Stücke lang etwas. Als meine finanzielle Situation, Familie, Freunde, der HSV und der Weltfrieden mit wohlwollenden Wünschen bedacht worden waren und ich gerade gehen wollte, fiel mir die Schauspielerin Anita Ekberg ein. Die war während meines Auslandssemesters verstorben. Ich warf noch eine Münze auf das süße Leben, kein Wunsch, sondern als Dank. Grazie Anita! Grazie Roma!

Vielleicht habe ich noch einen Wunsch gut, denke ich jetzt, auf dem Alexanderplatz, verzerre mein Gesicht zu einer Fratze, schließe die Augen und wünsche mich nach Rom. Einfach so, sofort, nur kurz, bitte! Wider Erwarten geschieht nichts. Dann wünsche ich mir eben die vielen Menschen weg und Anita Ekberg im Tausch wieder her. Doch der Lavafluss barbarischer Völkerwanderung ebbt nicht ab, Anita Ekberg bleibt vorläufig tot und „Dolce Vita“ in Berlin ist nach wie vor so wahrscheinlich wie ein Fernsehturm im Zentrum von Rom.

Neben mir steht eine kleinere Menschengruppe, die ich beobachte, bis jemand sagt: „Exaaactly, that’s why i loooove Berlin!” Das war mein Zeichen, ich schniefe, gehe auf diesem unförmigen Platz durch die Menge weiter ins Leere und denke plötzlich an Franz Biberkopf, den dicken Knastbruder aus Döblins Roman Berlin Alexanderplatz. Ich frage mich, ob wenigstens der nachempfinden könnte, was für Qualen ich hier durchstehen muss.

Rattattatttatttaaaattta. Bummm. Tufff. Tock. Rattattattttaaattta. Driiiiiiing. Das war die Straßenbahn.

Die Liebesgeschichte zwischen Piazza und Palazzo, Anita Ekberg, das hässliche Berlin, Franz Biberkopf. Sie alle sind ein Produkt meines überreizten, nicht mehr zurechnungsfähigen, Rom-geschädigten Hirns. Noch immer auf dem Alexanderplatz stehend, suche ich auf einmal eine Antwort auf die Frage, warum von einer römischen Piazza aus gesehen die Häuserfront nie gerade ist. Das fällt mir ein, während ich auf einen Turm starre, der wie ein erntereifer Spargel schnurstracks aus einem Betonacker geschossen scheint.

Ob der umgedreht aufgespießt in das Loch der Kuppel des Pantheons passen würde? Ich kann nichts dagegen tun, so denkt ein Erasmigrant.

In der Innenstadt Roms biegt sich ein Palazzo nämlich oft nach hinten, als kippe er langsam in Ohnmacht, als wolle er dem Ganzen ein Ende setzten, als könne er die ewigen Schikanen der Römer, der Touristen, der ganzen Welt nicht mehr ertragen. Dafür ist er einfach zu sensibel. Oder aber er lehnt sich nach vorne. Dann ist er stolz, vielleicht ein Ministerium, zeigt seine Freskenreste mit Würde und steht zu sich selbst. „Seht her“, sagt er dann, „ich bin ein Palazzo und das hier ist meine ziemlich gut aussehende Piazza, wir beide, tja, wie soll ich sagen, seit einiger Zeit, nun ja…“

Ratttatttattta. Pffffhhhh. Driiiiiing. Tschingderassa.

Der Fernsehturm steht gerader als je zuvor.

Einen Moment noch Berlin, ich bin noch nicht so weit.