Am letzten Samstag haben auf der „Behindert und verrückt feiern – Pride Parade Berlin“ etwa 1500 Teilnehmer*innen gegen Stigmatisierung und unterdrückende Normen protestiert. Feiernd haben sie ein Zeichen für Toleranz, Teilhabe und Inklusion gesetzt

Techno schallt aus den Boxen des mit rosa Transparenten behängten Lautsprecherwagens. Vereinzelt tanzen bunt gekleidete Leute zur Musik. Eine Drag-Queen im extravaganten Nonnen-Outfit und der „Mister Leather Berlin 2019“ ziehen die neugierigen Blicke der Journalisten auf sich und posieren vor den Kameras der Fotograf*innen. Im ersten Moment hat man nicht unbedingt das Gefühl, auf einer Demonstration zu sein. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass einige Teilnehmer*innen Plakate mitgebracht haben. Auf ihnen stehen Sprüche wie „Fresst eure Pillen doch selber“ oder „Ich bin nicht krank, nur nicht der Norm entsprechend“. Außerdem befinden sich in der Menschenmenge Leute, die Warnwesten in gelber, grüner oder rosa Farbe tragen. Sie gehören zum Team der Ordner*innen, welches sich aus Unterstützungspersonen, Gebärdendolmetscher*innen und Leuten vom Organisationsbündnis zusammensetzt. Eine junge Frau in einem elektrischen Rollstuhl trägt ebenfalls eine rosa Weste, auf ihrem Kopf sitzt ein mit rosa glitzernden Pailletten bestückter Hut. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verteilt sie die rosafarbenen Programmzettel an die Demonstrant*innen.

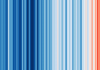

Das rosa Transparent am Lautsprecjherwagen als Symbol für den gemeinsamen Protest, Plakate als offensives Zeichen gegen Normen und Zwang. Fotos: Vivien Cahn

Dieses Jahr hat das unabhängige Organisationsbündnis zur sechsten „Behindert und verrückt feiern – Pride Parade“ aufgerufen. Dieses Mal startet die Demonstration an der Jannowitzbrücke. Matej, ein schlanker junger Mann mit einem hellbraunen Strohhut auf dem Kopf, ist Teil des Organisationsbündnisses und erzählt von der Motivation, die hinter der Demo steckt: „Das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, in der Werte wie Toleranz, Teilhabe und Inklusion eine große Bedeutung haben und diese Begriffe überall sind. Sie verschleiern aber die eigentliche Realität.“ Die Parade war ursprünglich und sei immer noch für „Behinderte und Verrückte“ gedacht. Das Bündnis benutze diese Begriffe übrigens im Sinne einer positiven Aneignung negativ konnotierter Begriffe, unter anderem angelehnt an die „Krüppelbewegung“ der 1970er Jahre. Mit der Zeit seien immer mehr queere Personen und Personen ohne sichtbare Behinderung zum Bündnis dazugestoßen. Deshalb heißt es im diesjährigen Aufruf der Parade: „Niemand darf wegen einer sichtbaren oder unsichtbaren Behinderung, wegen einer chronischen Krankheit, wegen Gehörlosigkeit, wegen des „falschen“ Geschlechts, oder wegen einer psychiatrischen Diagnose von der Gesellschaft ausgeschlossen werden!“ Daraus ergebe sich auch das diesjährige Motto der Parade „Kämpfe verbinden – Normen überwinden“.

Wer nicht passt, wird passend gemacht

„Normen, das sind Vorstellungen, die die Gesellschaft darüber hat, wie Menschen sein sollen“, beginnt der Auftaktredebeitrag. Die Ladefläche des Lautsprecherwagens ist voll besetzt. Fünf Menschen tragen abwechselnd jeweils ein paar Sätze der Rede vor. Eine der Personen sitzt in einem elektrischen Rollstuhl und liest langsam Satz für Satz vor. Da es ihm aufgrund seiner Behinderung schwerfällt, die Wörter verständlich auszusprechen, wird er nach jedem Satz von einer Unterstützungsperson übersetzt. Ein anderer Redner kommuniziert seinen Teil in Gebärdensprache und wird währenddessen von einer der beiden Gebärdendolmetscher*innen in Lautsprache übersetzt. Auch wenn sich der Redebeitrag dadurch deutlich in die Länge zieht, bleiben alle Beteiligten ruhig und geduldig. Inklusion ist eben ein zentrales Anliegen der Veranstalter*innen.

Die Message ist allerdings eindeutig: Die Gesellschaft stelle Anforderungen, die von vielen ihrer Mitglieder nicht erfüllt werden könnten. Ein zentrales Problem dabei sei die mangelnde Barrierefreiheit. Diese beziehe sich nicht nur auf fehlende Rampen für Rollstuhlfahrer*innen, sondern auch auf Videos ohne Untertitel, schlecht gemachte Internetseiten oder Texte in schwerer Sprache. Von einer inklusiven Gesellschaft sei man noch weit entfernt, obwohl Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht sei. Stattdessen würden gerade behinderte Menschen von der Gesellschaft ausgegrenzt, indem sie in Sonderschulen lernen oder in Behindertenwerkstätten auf dem zweiten Arbeitsmarkt arbeiten müssten. Zwang und fehlende Selbstbestimmung seien für diese Menschen Alltag. Auch in Psychiatrien sei Zwang ein legitimes Mittel, was Maßnahmen wie Zwangseinweisungen, Fixierungen am Bett oder Zwangsmedikation deutlich machen. Es würde sich außerdem zu wenig darum gekümmert herauszufinden, was für konkrete Probleme die Menschen hätten und was ihnen wirklich helfe. Stattdessen bekämen sie häufig nur psychoaktive Medikamente verabreicht, die teils starke Nebenwirkungen hervorrufen.

Ein anderes Zwangsmittel, was das Bündnis kritisiert, sind erzwungene Operationen. Menschen, die nicht hören können, bekämen beispielsweise häufig Hörprothesen implantiert. Bei kleinen Kindern hätten Ärzte das teilweise schon gegen den Willen der Eltern versucht. Viele Leute würden mit den Prothesen aber nicht gut hören können. Trotzdem würden viele Krankenkassen – besonders in Bezug auf Kinder – dann keine Gebärdensprache-Kurse bezahlen, da die Menschen ja hören könnten. Auch an inter*geschlechtlichen Kindern gebe es nach wie vor geschlechtsangleichende Operationen. Diese seien medizinisch meistens nicht notwendig, würden aber dennoch durchgeführt werden. Eine eindeutige Geschlechtszuweisung sei unter vielen Ärzte noch eine verbreitete Norm. Diese erzwungenen Anpassungsmaßnahmen seien inakzeptabel. Die Mehrheitsgesellschaft müsse sich stattdessen lieber an die bisher Benachteiligten anpassen. Daher lautet der Aufruf des Bündnisses: „Lasst uns zusammen, laut oder leise, lachend oder weinend, feiernd oder wütend Kämpfe verbinden und Normen überwinden!“

Inklusiver Party-Protest

Der Demonstrationszug setzt sich langsam in Bewegung die Heinrich-Heine-Straße hinunter in Richtung Moritzplatz, als der erste Song aus den Boxen des Lautsprecherwagens erklingt. „Und ich gelt‘ als gestört, wenn ich nicht so funktionier‘ wie’s hier normal ist. Ich scheiß auf alles. Schluss! Nicht mit mir. Nein! Ich scheiß auf alles hier. Ich scheiß auf alles, was hier normal ist“, rappt „Faulenza“ in seinem Lied „Wie sie mich haben wollen“. Unmittelbar hinter dem Lautsprecherwagen bildet sich eine kleine Tanzfläche, auf der eine Hand voll Demonstrant*innen tanzen. Manche Leute schwingen ausgelassen ihre Arme umher, andere nicken nur leicht mit ihrem Kopf. Viele Leute mit sichtbarer Behinderung genießen es, an diesem Event teilzuhaben. Ein älterer Herr mit einem orangenen Hut auf dem Kopf und einer Regenbogenfahne als Cape hüpft in seinem elektrischen Rollstuhl auf und ab. Mit seinem lachenden Gesicht strahlt er die umliegenden Demonstrant*innen geradezu an und lädt sie damit ein, mit ihm zu tanzen.

Nach Angaben der Veranstalter*innen waren etwa 1500 Menschen auf der Demonstration. Fotos: Adrian Schneider und Vivien Cahn

Am Moritzplatz angekommen verkünden die Veranstalter*innen eine 20-minütige Pause. So habe jede*r Teilnehmer*in die Möglichkeit, sich kurz auszuruhen und neue Kräfte für die zweite Hälfte der Demonstration zu sammeln. In den anliegenden Prinzessinnengärten gebe es zudem eine barrierefreie Toilette. Viele der Anwesenden setzen sich auf den Boden und holen ihre mitgebrachten Lunch-Pakete aus der Tasche. Andere legen sich einfach direkt in den weichen Rasen, um sich von der warmen Nachmittagssonne bescheinen zu lassen. Die musikalische Untermalung kontrastiert die vorherige Feiersttimmung. Nun erzeugen lässige Blues-Stücke mit ihren rhythmischen Gitarren-Akkorden und ihren melodischen Saxofon-Klängen eine entspannte Atmosphäre. „My body was made this particular way, there’s really nothing any obstetrician can say. Your social beliefs can just get out of my face”, singt Ezra Furman in ihrem Lied “Body was made”. Die Texte bleiben gewohnt gesellschaftskritisch.

“Nichts über uns, ohne uns!“

Vom Moritzplatz bewegt sich die Parade weiter in Richtung Kottbusser Tor. Im Hintergrund spielt gerade der Song „Patientenkollektiv“ von der „Antilopengang“, als Stefan seine im Rollstuhl sitzende Freundin Nina über die Oranienstraße schiebt. Sie sind aus Nordrhein-Westfalen angereist, um an der Demo teilzunehmen (siehe auch Foto). Nina wünscht sich mehr Offenheit von den Politiker*innen in der Form, dass die betroffenen Menschen mit Behinderung in die konkrete Gestaltung der Politik einbezogen werden sollten. „Gerade auch, was Schulen und Inklusion betrifft. Da ist einfach noch so viel kaputt. Wenn sie es machen wollen, dann bitte richtig. Dann bitte auch die Schüler und die Lehrer fragen und nicht einfach entscheiden.“

Die autistische Aktivistin Elena findet ebenfalls, dass zu viel über Menschen mit Behinderung entschieden würde, ohne sie mit einzubeziehen. Stattdessen sollten die Betroffenen selbst entscheiden, was gut für sie ist. Viele Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen würden die Ansicht vertreten, dass behinderte Menschen nur leiden. Es gebe zu wenig Forschung über die Verbesserung der Lebensbedingungen von Autist*innen. Ihrer Meinung nach sollten Autist*innen mit ihrer speziellen neurologischen Struktur und ihren individuellen Fähigkeiten akzeptiert werden. Sie sei damit eine Vertreterin der Neurodiversitätsbewegung. Autist*innen sollten mitbestimmen dürfen, welche Unterstützung und Hilfe nötig sei und welche Forschung tatsächlich ihr Leben verbessern könnte. Denn ihr Leben sei genauso wertvoll wie das eines jeden anderen Menschen.

Der Demonstrationszug endet am Südblock des Kottbusser Tors, wo sich – wie an einem typischen Kreuzberger Samstagabend üblich – bereits viele Leute tummeln. Sie sitzen im Außenbereich der angrenzenden Restaurants und Bars und amüsieren sich bei kalten Getränken. Ein paar Leute, womöglich lokale Gewerbetreibende, haben ihre Grills aufgebaut, was von vielen Demo-Telnehmer*innen sofort genutzt wird, um sich mit einer Bratwurst im Brot zu stärken. Auf einer freien Fläche zwischen Bürgersteig und Restauranttischen ist eine Bühne für das Abschlussprogramm aufgebaut. Davor stehen vereinzelt Bierbänke. Hier wird in alljährlicher Tradition die „Glitzerkrücke“ verliehen. Dies ist ein Negativpreis, der an Vereine, Unternehmen, Institutionen oder Gesetze verliehen wird, die sich besonders darin ausgezeichnet haben, „Behinderte“ und „Verrückte“ auszugrenzen und zu benachteiligen. Sogleich verkündet eine der Moderator*innen: „Die Glitzerkrücke der Pride Parade 2019 geht an das Klinikum Frankfurt Höchst. Wir gratulieren.“ Die Zuschauer*innen applaudieren und pfeifen. Im März strahlte die Sendung „Team Wallraff“ eine Undercover-Reportage über die psychiatrische Station des Krankenhauses aus, in der enorme Missstände aufgedeckt wurden. Patient*innen wurden teilweise bis zu acht Wochen am Bett fixiert, die Pfleger*innen und die Ärzt*innen waren permanent überlastet und die Klinik war überfüllt und verschmutzt.

Links: Mitglieder des Organisationsbündnisses bei der Verleihung der Glitzerkrüke, rechts: Pablo und Carmela nach ihrer Spoken-Word-Performance. Fotos: Adrian Schneider

Eine gelungene Demonstration

Als die Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne durch die Gipfel der Straßenbäume scheinen und die meisten Demonstrant*innen bereits die Veranstaltung verlassen haben, endet auch das Bühnenprogramm der „Pride Parade“. Matej vom Organisationsbündnis resümiert das diesjährige Event und wertet es als Erfolg. „Obwohl es bei der Parade darum geht, ein politisches Zeichen zu setzen, geht es auch um individuelles Empowerment, darum, auf sich stolz zu sein“, meint er. „Behinderung“ und „Verrücktheit“ seien nach wie vor etwas Schamhaftes und Privates. Die Parade solle deshalb ein geschützter öffentlicher Raum sein, um sich selbstbewusst zu zeigen und gesellschaftliche Veränderung zu fordern. Dafür müsse sie möglichst barrierearm sein und Menschen ansprechen, die sonst nicht zu Demos gehen. „Und wenn ich mich umsehe und mehr als 1000 Menschen um mich herum sind, ein großer Teil mit sichtbarer Behinderung, und wenn sie selbstgestaltete Transpis, Plakate und Schilder mitbringen, bunt bemalt sind oder auch ohne Bemalung einfach so mit uns mitrollen, mitfahren, mitgehen oder mithumpeln – wenn ich das sehe, dann weiß ich, dass dieses Jahr die Pride gut gelungen ist.“