Dass der politische Diskurs unserer Gegenwart hitziger und unversöhnlicher geworden ist, dürfte kaum jemanden überraschen. Neu ist vielleicht nur, auf welchen Bühnen dieser Streit inzwischen ausgetragen wird. Es sind nicht mehr nur Talkshows, Kommentarspalten oder Straßenproteste. Selbst die stillsten Orte: Die Wände von Toiletten werden zu Schauplätzen politischer Auseinandersetzung. Dabei passt die Räumlichkeit, häufig zur Qualität der Auseinandersetzungen.

Wer eine Hochschule betritt und irgendwann zur Toilette muss – und das dürfte den meisten schon passiert sein – begegnet dort einem erstaunlichen Phänomen: Menschen, die mit Stift, Sticker oder Edding ausgerüstet, die Keramiklandschaft zum Forum erklären.

Bereits vor der Tür beginnt der Streit. An den Schildern, die „Damen” oder „Herren” ausweisen, entfachen sich kleine Kämpfe um Sprache und Identität. In der Dorotheenstraße 24 etwa findet man nach wie vor die klassische Beschilderung, während das Institut in der Georgenstraße längst auf geschlechterunspezifische Varianten umgestiegen ist. Was die Verwaltung nicht entscheidet, entscheiden andere: Die alten Schilder werden überklebt, mit Stickern versehen, zu „Pissoirs”, „Pissoirs und Kabinen” oder „Nur Kabinen” umdefiniert, ein Versuch, den starren, präskriptiven Kategorien ein neutraleres System entgegenzustellen.

Doch dieser Versuch löst nicht etwa den Konflikt, er verlagert ihn nur. Die Sticker werden abgerissen, überschrieben, ersetzt. „Label-Konflikt” wäre eine harmlose Bezeichnung für das, was sich dort in Dauerschleife abspielt.

Betritt man die Toiletten selbst, zeigt sich, dass dies lediglich die Oberfläche einer viel größeren Erregung ist. „ACAB” und „1312” gelten hier als relativ unumstrittene Statements. Politische Sticker wie: „Gegen Rechts”, „Studis gegen Rechts”, „FCK AFD”, werden präzise verstümmelt: Nicht der Sticker verschwindet, sondern genau das Wort, dem widersprochen werden soll. Aus „AFD” wird ein Loch, aus „Rechten” eine zerkratzte Leerstelle, schließlich soll ja noch sichtbar sein, wogegen hier Widerstand geleistet wurde.

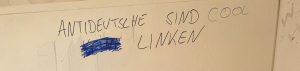

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel ist der Schriftzug „Anti-Deutsche sind keine Linken”. Er verweist auf einen innerlinken Konflikt, der sich im Schatten des Nahostkriegs verschärft hat. Die Selbstbeschreibung der Anti-Deutschen – ein „Nie wieder” als oberster moralischer Imperativ – führt bei einigen zu einer Solidarität mit Israel, die jede Kritik suspendiert. Dass anderen das Linkssein abgesprochen wird, ruft wiederum unmittelbaren Widerspruch hervor. Aus dem „keine“ wird „cool”, am Ende bleibt ein Satz, der zugleich polemisch, ironisch und vollkommen entstellt ist: „Antideutsche sind cool linken.” Die Wand als Brennspiegel einer Szene, in der sich verschiedene Lager zunehmend misstrauen.

Noch viel chaotischer wird es beim folgendem Thema: Der Schriftzug „FREE PALESTINE” verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit in eine groteske Kette aus Ergänzungen, Korrekturen und Sabotagen. Die erste Ergänzung: „From Hamas” wird zu „From Israel“, das wiederum erhält ein Herz. Ein anderer schreibt „Bier”, hinter „Free” und „Cola”, hinter „Palestine”. Jemand glaubt, Palästina müsste vom „Islamism” befreit werden und schreibt es, getarnt als Ursprungsthese, dazu. Ein anderer meint vom „colonialism”, also durchstreichen und hinschreiben. Darüber kleben Antifa- und Anti-AfD-Sticker, darunter wiederum neue Kommentare. Was als politisches Statement begann, endet in einer Absurdität, die keine Position mehr klar erkennen lässt – eine Wand aus Lärm.

Noch viel chaotischer wird es beim folgendem Thema: Der Schriftzug „FREE PALESTINE” verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit in eine groteske Kette aus Ergänzungen, Korrekturen und Sabotagen. Die erste Ergänzung: „From Hamas” wird zu „From Israel“, das wiederum erhält ein Herz. Ein anderer schreibt „Bier”, hinter „Free” und „Cola”, hinter „Palestine”. Jemand glaubt, Palästina müsste vom „Islamism” befreit werden und schreibt es, getarnt als Ursprungsthese, dazu. Ein anderer meint vom „colonialism”, also durchstreichen und hinschreiben. Darüber kleben Antifa- und Anti-AfD-Sticker, darunter wiederum neue Kommentare. Was als politisches Statement begann, endet in einer Absurdität, die keine Position mehr klar erkennen lässt – eine Wand aus Lärm.

Auffällig ist dabei, dass die meisten Beiträge aus Fremdzuschreibungen und Attacken bestehen. Selten werden eigene Positionen formuliert; häufiger sind es Reaktionen, Verneinungen, Zuschreibungen. Und nahezu nie entsteht ein tatsächliches Gespräch. Man könnte die Frage formulieren, ob hier tatsächliches Interesse am Führen von Diskursen besteht, oder es vielmehr um eine Art „Diskurs-Konsum” im Social Media Stil geht.

Warum ist das so? Weil dieser Ort, trotz seiner Öffentlichkeit, ein anonymer ist. Niemand muss Verantwortung übernehmen für das, was er schreibt. Niemand steht unter dem Druck, auf eine Frage unmittelbar antworten zu müssen. Die Struktur echter Diskussion – Blickkontakt, Rückfragen, Nachhaken, Verstehen – existiert hier nicht. Übrig bleibt der monologische Impuls: schocken, provozieren, widersprechen.

In dieser Anonymität zeigt sich in minimaler Form, was politisch immer deutlicher wird: Radikale Formulierungen verbreiten sich schneller als differenzierte Gedanken. Linke sind noch mit dem Aushandeln eines Subdiskurses, oder der genauen Beschriftung eines Stickers beschäftigt, während die Rechten diese schon überschmieren, zerkratzen und ersetzen.

So werden Toilettenwände zu kleinen Laboren unserer Öffentlichkeit, in denen man ausprobieren kann, wie es sich anfühlt, diesen oder jenen Spruch an eine Wand zu schmieren und das ohne die nervigen Konsequenzen einer echten Diskussion. Sie zeigen nicht, wie wir miteinander sprechen könnten, sondern wie wir es häufig tun: im Modus der Zuschreibung, der Abgrenzung, der reflexhaften Gegenposition.

Natürlich muss niemand mit jedem reden; politische, moralische und emotionale Grenzen sind real und wichtig. Aber vielleicht lohnt ein Moment des Innehaltens, bevor man den Stift ansetzt. Ein kurzes „Warum?” – sowohl mental, als auch schriftlich – statt eines wütenden Gegenschlags im Crash-Out Stil würde die Diskussion vielleicht versöhnlicher laufen lassen.

Nicht als Einladung zur Versöhnung um jeden Preis – aber als Erinnerung daran, dass jedes Statement ein Gegenüber und jede These ein Gesicht hat. Und dass die Zukunft unseres politischen Gesprächs, ja unserer Welt davon abhängt, ob wir es schaffen, dieses Gegenüber nicht aus dem Blick zu verlieren.

Fotos: Maxim Louis Casimir Gocht